Hace frío, en Soria siempre hace frío, sin embargo, Eusebio ha hecho que lo aparquen fuera, junto a la puerta de la residencia.

Belén está de pie, apoyada en la barandilla justo al principio de la rampa. El hombre ni la mira, solo se dedica a absorber el humo de su cigarrillo, aspirando cada calada como si fuera la última, mientras observa cómo se oculta el sol tras las lomas. La chica lo oye toser y percibe con claridad el burbujeo que producen las mucosidades en los bronquios del anciano. Se fumará otros cuatro cigarros más antes de que lo acueste; eso le recuerda las quemaduras que ha vuelto a encontrar en las sábanas del viejo.

—Eusebio, ¿ha fumado otra vez en la cama? —le pregunta con suavidad.

—No.

—Sabe perfectamente que, además de estar prohibido, es muy peligroso…

—¡Ya te he dicho que no lo he hecho! —la interrumpe Eusebio.

Continúa sin mirarla a la cara, solo entrecierra sus ojos azul metalizado y escudriña el cielo en busca de alguna nube contra la que dirigir su enfado.

Algunos ancianos son muy cabezotas, como los niños, o peor, porque no se dejan mandar y no admiten consejos de nadie, y menos de una persona tan joven como Belén. Cuesta admitir que alguien con menos experiencia en la vida que tú te diga lo que tienes que hacer: por lógica, tiene que estar equivocado.

—Una noche se va a quedar dormido con la colilla en la mano y vamos a salir ardiendo —insiste ella.

—No digas bobadas, ¿tú sabes lo difícil que es que prenda una manta?

—Pero, hombre, ya no es por las sábanas es que se puede quemar usted también.

—¡Que no fumo en la cama!

No merece la pena insistir, no va a dar su brazo a torcer. Quizás sea mejor cambiar de tema. A Belén, durante un segundo, se le ocurre preguntarle por su familia. Mala idea: Eusebio nunca recibe visitas. Sus hijas no quieren saber nada de él y se pasa los meses sin que nadie vaya a verlo. Siempre está solo.

La auxiliar lo oye suspirar. Eusebio se prepara para pedirle disculpas, sin embargo, lo hará a su manera: nada de «lo siento» o «perdona por haberte gritado, soy un viejo gruñón y resentido, atado a una silla de ruedas desde hace veinte años y encerrado en una residencia perdida en mitad de la nada; eso le agría el carácter a cualquiera». En su lugar, solo llama y ordena:

—Belén.

—¿Sí?

—Quiero que me leas un poco esta noche antes de dormir.

Disculpas aceptadas. La muchacha se acerca a Eusebio y le pone la mano en el hombro a modo de consentimiento.

—¿Lo llevo dentro? Ya es un poco tarde —le dice.

—No, prefiero esperar a que todos estén acostados. No quiero oír a Ramiro quejándose, por quincuagésima vez, de lo mucho que le duele la espalda y a Segundo contando esa estupidez de que hay una mujer que se pasea de madrugada por el pasillo de los hombres. Desde luego, si es cierto, ya podíais estar más atentas con las viejas para que no se os escape ninguna. Yo me quedo aquí —sentencia—. Cuando acabes, me buscas.

Está bien, Belén volverá a por él a última hora, como todas las noches. Lo meterán en la cama entre ella y Sandra y le leerá La habitación de Minerva hasta que se quede dormido. Tendrá que soportar la mirada triste del anciano, ver cómo se aletarga lentamente observando el techo de la habitación, estático en un prolongado rictus de amargura.

Belén se llevará parte de esa amargura a casa. No puede evitarlo, lo hace con todos los mayores a los que cuida: se lleva sus soledades, sus tristezas, sus frustraciones y sus iras, pero con Eusebio, el trasvase es todavía más intenso. Quizás se deba a su condición voluntaria de ermitaño: al mantener poco contacto con otras personas, no dispone de la ocasión de transfundir sus sentimientos a otros y todos se licúan en Belén.

Menos mal que también atiende a abuelos que transmiten alegría y cariño, eso compensa la balanza de su corazón.

Cuando aún no ha separado la mano del hombro de Eusebio, Sagrario asoma su cabecilla arrugada y menuda por la puerta:

—Belén, tengo al teléfono a la mujer que siempre pregunta por la de la ciento ocho. Quiere hablar contigo. Ya le he dicho que no son horas de molestar, que vamos a acostar a los residentes —continúa, sin ni siquiera coger aire—, pero ha insistido. Es muy pesada. ¿Le digo que te llame mañana?

«”La de la ciento ocho” tiene nombre, y bien bonito, además —piensa Belén—. ¿Por qué tienes que ser tan desagradable, Sagrario?».

Su compañera no espera una respuesta:

—Y usted, Eusebio, ¿qué hace aquí todavía? Lo meto pa’dentro ya mismo.

—¡Ni se le ocurra tocar la silla! —le grita el anciano.

—¿Que no? ¡A ver si se cree usted que aquí estamos para servirle!

«Pues en cierto modo así es…», se dice Belén.

Sagrario agarra los mangos de empuje de la silla de ruedas y se agacha para buscar la palanca del freno, pero el viejo se vuelve e intenta cogerla de las muñecas dando inútiles manotazos al aire.

—¡Bruja de mierda! —brama el hombre—. Le he dicho que no toque. ¡Váyase a tomar por saco y déjeme tranquilo!

Sagrario y Eusebio siempre se faltan al respeto, pero en todo momento lo hacen «de usted»:

—¡A mí no me hable así! Viejo maleducado.

—¡Le hablo como me da la gana!

Belén decide retirarse e ir a atender la llamada. Y allí los deja, en medio de su sainete privado, discutiendo y mezclado su mal genio entre sí. Luego le tocará absorber parte de esa rabia y cargar con ella por las calles del pueblo hasta llegar a su casa. Cenará con la rabia, la tristeza y la desesperanza, leerá con ellas, dormirá con ellas y soñará con ellas. Sin embargo, cuando despierte la habrán abandonado: su optimismo y el amor que siente por su trabajo formatearán el disco duro sentimental de Belén, lo dejarán limpio como una patena y listo para grabar nuevos datos.

Sostenía que a los adultos solo se nos permite acceder a ese mundo cuando dormimos, cuando perdemos la razón o cuando estamos a un paso de la muerte, porque nadie da crédito a lo que sucede en las pesadillas o a lo que dicen los dementes o los moribundos…[1]

Las palabras se diluyen en su boca, se está quedando dormida. Las luces de la residencia ya se han apagado y solo se oyen las respiraciones desacompasadas de los ancianos y algún que otro ronquido. Se siente tan cansada que, pese a lo incómoda que es la silla, no puede evitar que el sueño la venza. El libro reposa abierto sobre sus piernas; las manos de Belén se van resbalando lentamente, escurriéndose sobre sus muslos y, cuando por fin se descuelgan, el suave tirón la despierta.

«A casa, Belén», piensa mientras se levanta.

Con cuidado, retira la silla para apoyarla en la pared y revisa el rostro del anciano. En la penumbra, reconoce los sentimientos que la acompañarán a casa dibujados en la cara de Eusebio: cincuenta por ciento de tristeza, treinta por ciento de furia y veinte por ciento de resentimiento, todos convenientemente mezclados con profundas arrugas, manchas parduzcas y cientos de pelillos canos de una barba sin afeitar.

Deja el libro en la mesilla junto al vaso de agua y la caja de pañuelos y se dispone a salir, pero antes, se le ocurre algo que al día siguiente le acarreará una ración extra de ira por parte del anciano. Abre el cajón, allí están: un paquete de tabaco y un par de mecheros. Los guarda en el bolsillo del uniforme y saca el móvil. Se quitó las lentillas antes de ir a la habitación de Eusebio, sentía los ojos secos e irritados y decidió que a esas alturas del día ya le quedaba poco por ver, de modo que dejó las gafas en el vestuario. Pero la miopía, aunque sea mínima, no es buena amiga de la oscuridad; con el fin de paliar sus efectos, desbloquea el teléfono para iluminarse con la pantalla.

Ya en el marco de la puerta, nota algo blando bajo sus pies, inclina el haz de luz sobre el suelo y descubre tres colillas aplastadas contra el terrazo. Aparentemente, son de la misma marca que fuma el viejo, según él, desde hace más de sesenta años.

«¿Cómo han llegado hasta aquí? —se pregunta—. ¿Pegadas en mis zapatos o en las ruedas de la silla? Menuda porquería».

Se agacha y las recoge, pero cuando se las acerca a la cara para confirmar la marca, se sorprende al ver que una de ellas sigue encendida. Todavía en cuclillas, alza la cabeza y, tres o cuatro baldosas más adelante, advierte el inconfundible brillo anaranjado de un cigarro sin apagar. Levanta el móvil para iluminarlo, las cenizas continúan resplandeciendo a la tenue luz de la pantalla: casi la mitad del pitillo está sin consumir.

Hay alguien detrás de la zona iluminada por el teléfono, distingue la silueta de una mujer desdibujada por la oscuridad y la miopía; está de pie, inmóvil. No es una anciana de la residencia ni una compañera, de hecho, no conoce a nadie que pueda mantenerse en pie sin medio cráneo y con la mandíbula colgando.

Belén, aterrada, eleva el teléfono y va siguiendo los trocitos de piedra pulida que se prolongan tras el cigarrillo para encontrar otro, también encendido, junto a unos pies descalzos: son unos pies viejos y arrugados, ausentes de color. Uno de ellos avanza y se posa lentamente sobre la colilla. Belén escucha cómo sisea el ascua bajo la carne, puede notar cómo la horada poco a poco, como si la dueña del pie se regodeara en el dolor. Termina de elevar la pantalla y la luz le muestra lo que antes había intuido: una mujer en camisón avanza hacia ella, su incompleta cabeza reposa sobre el hombro izquierdo, su quijada inferior se bambolea desencajada y un hilillo de sangre y saliva fluye desde su maltrecho labio inferior hasta la pechera de algodón.

Belén se cae de culo. El móvil resbala de sus manos, pero se siente incapaz de recuperarlo: le urge más alejarse del espectro. Retrocede como un cangrejo, empujándose con los pies, estos se obcecan en resbalar y retrasar su huida. El teléfono ha caído bocarriba e ilumina el recorrido de la mujer, de modo que, a pesar de su falta de visión, Belén puede verla caminado en línea recta hacia ella. Cuando la figura llega hasta el siguiente cigarro, se detiene y a base de pequeñas sacudidas, rápidas aunque forzadas, se agacha para recoger la colilla aún humeante. Se mueve como si fuera una muñeca manejada por un titiritero loco. La cabeza se le desplaza hacia delante y vuelve a su antigua posición una vez se reincorpora. Después, avanza hasta la puerta del cuarto de Eusebio con el cigarrillo en la mano, allí, se detiene durante un segundo, apoya la mano libre sobre la jamba y entra.

Belén consiguió levantarse y correr en busca de Sagrario, que aquel día cubría el turno de noche, el turno más horrible y desgraciado de su vida. Cuando Belén llegó hasta ella, se encontraba en tal estado de nervios, que era incapaz de hablar. La veterana auxiliar, con su habitual delicadeza, la instó a que la dejase tranquila y se fuera a casa a descansar: no soportaba sus balbuceos y niñerías.

La chica repasó en su mente una y otra vez lo que acababa de vivir a una velocidad vertiginosa, y a esa misma velocidad, intentó explicárselo a Sagrario, pero las palabras se quebraban en su boca, perdían fuerza y sentido y ni ella misma se creía lo que pretendía decir. ¿Quién iba a creerse semejante locura?

Era una locura y estaba muerta de miedo, así que se rindió.

—Cuando puedas, ve a la habitación de Eusebio, por favor —le pidió a Sagrario antes de marchase—. Mira a ver si está bien.

—¿Que vaya a ver a ese viejo gruñón? ¡Qué narices le va a pasar! Que vaya a verlo su madre.

Esa madrugada Eusebio murió de asfixia en su propia cama. Hubo un incendio, afortunadamente fue un incendio reducido y muy localizado, sin embargo, los sistemas de extinción no funcionaron adecuadamente y cuando el personal llegó a la habitación para sofocar el fuego, ya era demasiado tarde para él.

La Guardia Civil encontró los restos de una colilla junto al cuerpo medio abrasado del anciano. «Improbable pero posible, son cosas que pasan. Ahora toca depurar responsabilidades». Eso fue lo que le dijeron al director de la residencia antes de levantar el cadáver.

No hubo velatorio y los restos de Eusebio fueron enviados directamente de la morgue al cementerio.

Han pasado los días y la vida en la residencia ha vuelto más o menos a la normalidad. A las nueve, Belén se ha enterado de que una de las hijas de Eusebio ha ido al centro a firmar unos papeles y a recoger las pertenencias del anciano. Inmediatamente, ha abandonado sus tareas para ir a buscarla.

Esperaba encontrar a alguien triste y posiblemente resignado, o al menos melancólico, sin embargo, Juana no muestra ninguno de los signos propios de una persona que acaba de perder a su padre, y de una manera tan espantosa. A Belén aún se le saltan las lágrimas cuando, apoyada en la barandilla de la puerta de la residencia, se descubre girando la cabeza para encontrarse a Eusebio con su eterno cigarro y su eterno mal humor. Siempre sufre cuando pierden a algún viejito, pero la trágica muerte del anciano la ha afectado de manera especial.

Todavía ve en sus pesadillas al monstruo que mató a Eusebio, y en los sueños, huye de nuevo abandonándolo a su suerte.

—La acompaño en el sentimiento —le dice a Juana. La mujer acaba de salir del despacho del director cargada con un par de bolsas, las deja en el suelo y observa a Belén con indiferencia—. Espero que usted y su familia estén llevando su pérdida lo mejor posible. Ha sido una situación… terrible —continúa, bajando la mirada hacia el suelo.

—No te preocupes, bonita, estamos muy bien —contesta Juana con una sonrisa en la boca, mientras recoge las bolsas de nuevo y gira sobre sus pies para marcharse—. De hecho, nos encontramos mejor que nunca.

«¿Cómo puede decir eso?», piensa Belén. La frialdad y la indolencia de la hija de Eusebio la hieren y la enfadan como si se tratase de un asunto personal. Ella está abatida y triste, ¿y esa señora dice que se encuentra «mejor que nunca»?

Sin pensarlo, coge a Juana del brazo antes de que empiece a andar y expresa sus pensamientos en voz alta:

—¿Cómo puede decir eso? Era su padre…

—Usted es muy joven para entender según qué cosas, señorita. Y además no es de su incumbencia.

—¿Que no es de mi incumbencia? —replica indignada—. Ese pobre hombre ha estado meses enteros sin que nadie viniera a visitarlo, sin que nadie llamara por teléfono para preguntar por él. Se ha muerto y ni siquiera ha tenido velatorio. ¿Qué clase de personas son ustedes?

—Ese «pobre hombre», como usted dice, era un maltratador. Se pasó quince años apagando sus cigarrillos en los brazos y en las piernas de mi madre. Le pegaba y la humillaba cada vez que tenía ocasión, y cuando no, también. Mi madre acabó tan deprimida y con tan pocas ganas de vivir que se tiró desde el balcón de nuestra casa cuando mi hermana y yo teníamos diez y once años. Recuerdo perfectamente su cabeza y su rostro destrozados contra el asfalto.

»Ese «pobre hombre» se desentendió de sus hijas y no quiso saber nada de nosotras hasta que se convirtió en un paralítico inútil que ya no podía levantarle la mano ni a una mosca. Bastante hemos hecho pagándole esta residencia. Ha tenido el final que se merecía: quien a hierro mata a hierro muere.

Tres Cantos, 26 de marzo de 2020

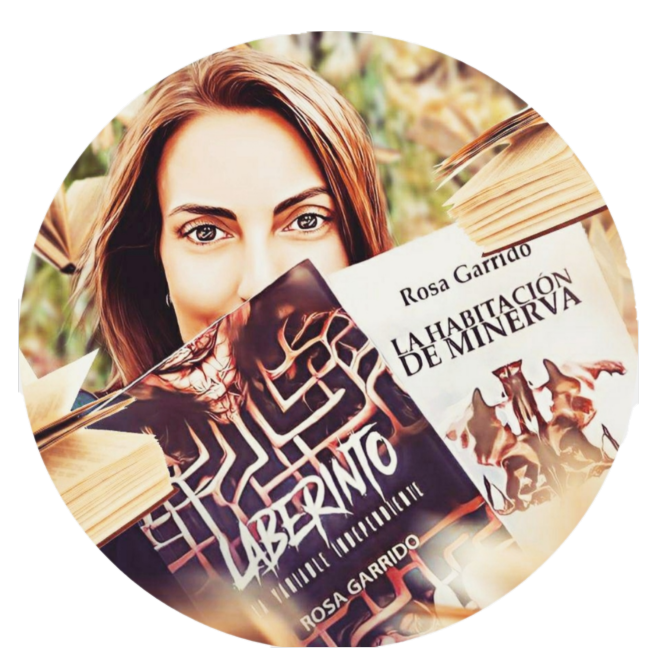

[1] ROSA GARRIDO (2020). La habitación de Minerva. Madrid, España: Editorial maLuma.